【池袋歴史散歩】都会のオアシス!知られざる湧き水の歴史と名残を巡る旅

サンシャインシティやアニメ、ラーメン激戦区など、多くの人々で賑わうエネルギッシュな街「池袋」。しかし、その華やかなイメージの足元に、かつて清らかな水が湧き出る「都会のオアシス」であった歴史が眠っていることをご存知でしょうか。この記事では、普段なかなか意識することのない「水」をテーマに、池袋エリアに残る湧き水の痕跡とその歴史を巡る、少しマニアックで知的な街歩きへとご案内します。

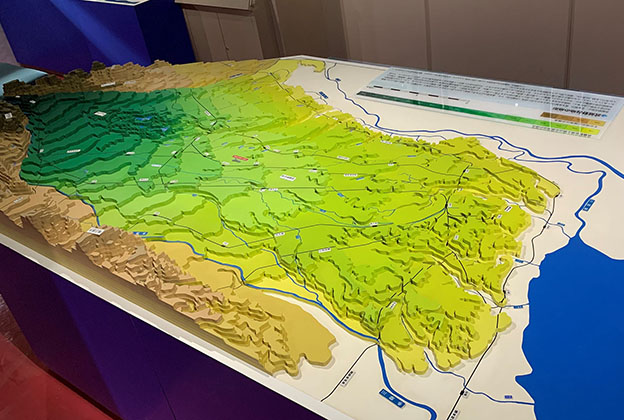

なぜ池袋に湧き水が?地形が解き明かす水の秘密

「そもそも、なぜ池袋のような都心に湧き水があるの?」と疑問に思う方も多いでしょう。その答えは、この地域の地形に隠されています。

池袋を含む東京の広範囲は「武蔵野台地」と呼ばれる、多摩川が作った広大な扇状地の上に位置しています。 [9, 10] この台地は、大昔の火山活動で降り積もった火山灰土(関東ローム層)と、その下に広がる砂や小石の層(礫層)でできています。 [9, 10] 雨が降ると、水はスポンジのような関東ローム層をゆっくりと浸透し、自然にろ過されながら地下水となります。 [7] そして、その地下水が溜まった層が、台地の縁や川によって削られた崖(崖線-がいせん-と呼ばれます)で地表に現れるとき、それが「湧き水」となるのです。 [7, 9] つまり、池袋周辺の起伏のある地形は、まさに天然のウォーターサーバーのような役割を果たしていたのです。

江戸のライフライン!池袋を潤した「千川上水」の物語

池袋の水の歴史を語る上で欠かせないのが、江戸時代に開かれた「千川上水(せんかわじょうすい)」の存在です。 [17]

江戸城下を支えた重要な用水路

千川上水は、元禄9年(1696年)、江戸の人口増加に伴う水不足を解消するため、玉川上水から分水して作られた約22kmにも及ぶ用水路です。 [13, 17] 当初は将軍ゆかりの小石川御殿や湯島聖堂、上野寛永寺などへの給水を目的としていましたが、後には周辺の武家屋敷や町民の飲料水、さらには沿岸の村々の農業用水としても利用される、まさに江戸北部のライフラインでした。 [17, 23]

暗渠となり姿を変えた水の道

明治時代以降も、工業用水として利用されるなど重要な役割を担いましたが、都市化の波と共にその多くは「暗渠(あんきょ)」、つまり蓋をされたり地下に移設されたりして、地上から姿を消しました。 [13, 19] しかし、その流れの跡は今も道路や公園として私たちの生活空間に溶け込んでいます。例えば、池袋を走る「千川通り」は、その名の通りかつて千川上水が流れていたルートに沿っています。 [13, 19]

1971年に一度流れは完全に止まりましたが、1989年の清流復活事業により、一部区間では処理水を利用して水辺が復活しています。 [13, 15] 豊島区内では、その歴史を今に伝える貴重なスポットが残されています。

【スポット紹介】現代の池袋で感じる、いにしえの水の記憶

コンクリートに覆われた現代の池袋でも、かつての水の流れを感じられる場所がひっそりと息づいています。都会の喧騒から離れ、歴史散策を楽しんでみてはいかがでしょうか。

1. 千川上水公園:豊島区最古の公園に残る水路の遺構

都営三田線・西巣鴨駅のすぐそばにある「千川上水公園」は、豊島区で最も古い歴史を持つ公園です。 [3] その歴史は明治13年(1880年)に、旧千川上水の水路敷地が寄付されたことに遡ります。 [3] 公園として開園したのは昭和15年(1940年)で、古くから地域住民に親しまれてきました。 [3]

園内を歩くと、かつて水量を調節するために使われた「分水堰(ぶんすいぜき)」や、柳沢吉保の六義園へ水を引くために作られた「沈殿池(ちんでんいけ)」の跡が今も地下に残されており、上水の歴史を物語る貴重な遺構を見ることができます。 [3, 22] 緑豊かな園内には小川が流れ、季節の花々や生き物を観察することもでき、歴史学習と自然散策を同時に楽しめるスポットです。

施設情報:千川上水公園

| 所在地 | 東京都豊島区西巣鴨2-39-5 |

| アクセス | 都営三田線「西巣鴨駅」A2出口すぐ |

| 見どころ | 分水堰や沈殿池の遺構、千川上水の歴史を伝える案内板、季節の草花が咲く小川 |

2. 粟島神社と弁天池:「谷端川」源流の記憶を訪ねて

池袋の西側、要町に静かに佇む「粟島神社(あわしまじんじゃ)」。この神社の境内にある「弁天池」こそが、かつて池袋周辺を流れていた「谷端川(やばたがわ)」の源流でした。 [2, 4] 谷端川は、この弁天池の湧水を水源とし、板橋区との区境を流れ、最終的には神田川へと注いでいた河川です。 [2, 4] 自然の湧水だけでは水量が不安定だったため、後に千川上水からの助水を得て、周辺の田畑を潤す重要な役割を果たしました。 [5, 11]

谷端川も千川上水と同様に、1964年頃までにその全区間が暗渠化され、現在は下水道幹線となっていますが、その流路跡の一部は「谷端川南緑道」などの遊歩道として整備されています。 [2, 8] 粟島神社の弁天池は、ポンプで水を汲み上げて池の姿を保っていますが、かつてここから川が生まれていたという事実は、この地が豊かな水に恵まれていたことの証です。

神社の静謐な雰囲気の中で、かつて滔々と水が湧き出ていた光景を想像してみるのも一興でしょう。

施設情報:粟島神社

| 所在地 | 東京都豊島区要町2-14-4 |

| アクセス | 東京メトロ有楽町線・副都心線「千川駅」から徒歩約4分、または「要町駅」から徒歩約10分 |

| 見どころ | 谷端川の源流であった弁天池、静かで落ち着いた境内 |

消えた川と「池袋」の地名の由来

池袋の地名の由来は諸説ありますが、その多くが「水」に関連しています。

「袋」の形をした池があった?

一つは、現在の池袋駅西口の東京芸術劇場やホテルメトロポリタン付近にかつて存在した「丸池(袋池)」に由来するという説です。 [21, 25] この池の跡地は現在「元池袋史跡公園」として整備され、地名の由来を伝える碑が建てられています。 [21] この「袋」が地形的な窪地や袋小路のような場所を指す言葉であることから、多くの池や沼が点在する窪地であった土地の様子を「池袋」と呼ぶようになった、という説も有力です。 [21]

サンシャインシティの南を流れていた「水窪川」

さらに、池袋駅東口からサンシャインシティの南側にかけては、「水窪川(みずくぼがわ)」という川が流れていました。 [20] 湧き水を源流とし、神田川に注いでいたこの川も、昭和初期には暗渠化されましたが、「水窪」という名が、水が湧き出る窪地であったことを強く示唆しています。 [20, 24]

まとめ:足元に眠る歴史を知れば、街はもっと面白くなる

普段、私たちが何気なく歩いている池袋のストリート。そのアスファルトの下には、江戸時代から続く水の道が今も息づき、街の成り立ちそのものに深く関わってきました。今回ご紹介した場所以外にも、かつての川に架かっていた橋の名前が地名として残っていたり、不自然に蛇行した道が暗渠のサインであったりと、注意して街を観察すると、数多くの歴史の痕跡を発見することができます。

湧き水という視点から池袋を眺めてみれば、高層ビルが立ち並ぶ風景の中に、豊かな自然と人々の暮らしの記憶が幾重にも重なっていることがわかります。次の休日は、地図を片手に池袋の「水の歴史」を巡る散策に出かけてみてはいかがでしょうか。きっと、いつもとは違う街の表情に出会えるはずです。